筆者が研修講師を務めているとき、

事務局としてオブザーブ参加していた方からこんなお褒めの言葉をいただきました。

――

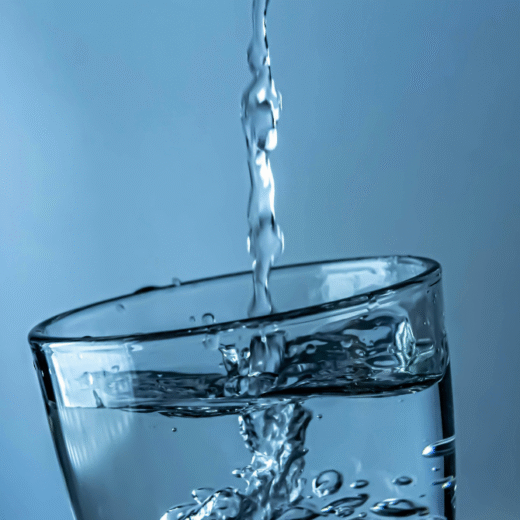

どんな知識やスキルも、

本人の「コップの中の水」がいっぱいのときは入ってこない。

今回の研修は、受講者の不満やモヤモヤを吐き出させて、

コップの水を「空(から)」にしてから知識やスキルのインプットを行っていたので、

スッと入ってきているようでした。

――

なるほど、「コップの水」に例えるのは分かりやすい!と思いました。

もし、筆者が行っている研修が受講者の共感を呼ぶとすれば、「まずは、コップの水を空にすることを心掛けていること」にあります。

これは筆者のこれまで受けた企業研修での原体験に基づくものでもあります。

ひと言で言うと、「大の研修嫌い」でした。

それは新入社員の頃に遡(さかのぼ)ります。

「マナー研修」は、「型」にはめられているような感じをしましたし、

どの研修も「これは覚えてください」「社会人として大事です」と繰り返されるばかりに感じ、

「そもそもなんでそれが大事なの?」と不満を持ちながら聞いていました。

「上から目線」で来る講師もいて、「あなたはそんなに偉いんですか?」と思ったりもしていました。

(要するに「ひねくれもの」でした…)

現場に配属された後も、研修で伝えられる内容はどれも「言っていることは分かるんだけど、それができないから困っているんだよ」と思うものばかりでした。

だから、実践には落とし込めず、結局「ただ聞いて終わり」「時間だけ奪われている」という感覚がありました。

(実際に過去に受けた研修の内容はほとんど覚えていません)

現業が忙しくなってくると、本社から「〇〇研修があります」と呼び出しがかかっても、適当に理由をつけて回避するようになりました。

どういう風の吹き回しか、筆者がこうして研修講師を務めているのも摩訶不思議ではあります。

ただ、「筆者が現業のときに味わったような思いを目の前の受講者にはさせたくない」というのは少なくともモチベーションにはなっています。

ですので、研修を行う際は「もう一人の自分」を念頭には置いています。

「もし、当時の自分が納得する研修があるとしたら?」

それは、

1. 研修へのネガティブな心情を理解してくれている。

2. 自分のホンネを全身で受け止めてくれる。最後まで聞ききってくれる。

3. 共感を示した上で、「自分には無い視点」の話をしてくれる。

4. その話が、たとえ話や実体験に基づくもので分かりやすい。

5. スキル的なものも、現業でも使える具体的なイメージがある。

といったものです。

また、講師だからといって「上から目線」にはならないように気を付けています。

自分ができていないことは「自分もできていませんが…」と前置きもします。

「しくじり体験」「自己開示」など「等身大」を心掛けています。

そんな筆者ですので、当然「できること・できないこと」はあります。

例えば、もともと受講意欲が高く、「もっともっとコップに水を入れたい」という方については、他に適任の方がいると思います。

筆者が「刺さる」のは、「コップの水がいっぱいの方」だと思います。

それは、「コップの水をなくす」というプロセスを必ず踏んでいるからです。

冒頭の話に戻りますが、研修直後、50歳を過ぎた受講者の方が、「これまで受けた研修の中で1番良かった」と事務局の方に仰っていたそうです。

嬉しかったですし、筆者自身のモチベーションにはなります。

ただ、筆者が講師を行う目的は、「研修に満足いただく」ことではなく「現場での行動実践・継続からの成果」にあります。

「研修で何の学びも無かった」という人が、現場で実践してくれるはずがありません。

だからこそ、研修に対する「満足感」「納得感」「新たな気づき」はとても大事にしているところではあります。

筆者の主観にはなりますが、現代のビジネスパーソンは「コップの水がいっぱいな人」が多いように感じます。

だからこそ、研修のあり方も「コップの水をまずは空にしてから、新たに水を注ぐ」というスタイルが受けているのではないかと思います。