盛り上がりを見せているサッカーW杯。

今回、筆者が特に注目しているのが「森保監督」です。

とかく、森保監督の采配が注目されがちですが、

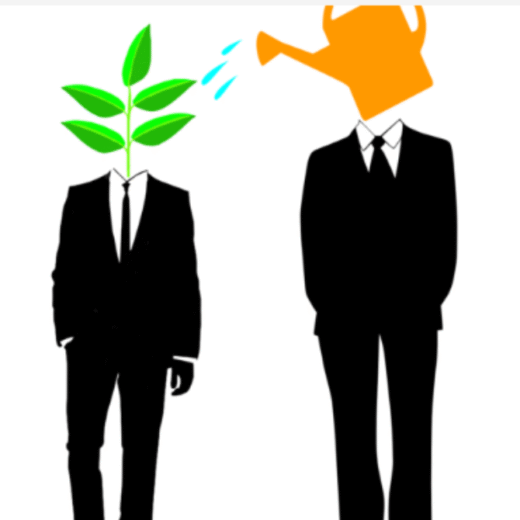

筆者は、同監督の「コーチング型マネジメント」がチームの成果に大きく貢献していると考えています。

ここ数年は、最新の戦略・戦術をひっさげた外国人監督がチームを指揮していました。

ただし、いくら戦略や戦術が優れていても、一方的に指示・伝達するばかりでは、選手たちもなかなか納得できません。

結果が出ているうちはまだしも、結果が出なくなると一気に不満が噴出します。

こうしてチームがまとまりに欠けて、空中分解してしまうことはよくあることです。

森保監督のスタイルは、分かりやすくいうと、

「リーダー自らメンバーに歩み寄り、コミュニケーションを大切にするマネジメント」です。

これを実践するのは、言うほど簡単ではありません。

プロスポーツの監督は、厳しい「結果責任」を問われます。

しかも、任期も限れられています。

だからこそ、短い期間で結果を出すために、監督は選手たちに多くのことを求めます。

選手たちの話を聞いていたら方針がまとまりません。

ですので、選手の声には耳を傾けず、一方的な指示や要求になりがちです。

そんな監督やリーダーが多い中で、森保監督はブレない姿勢を貫いています。

槙野智章選手と酒井宏樹選手は、対談で森保監督のことをこう評しています。

(引用:文春オンライン ※記事は2019年のもの)

「選手一人ひとりを観察する力と、マネジメントする力が長けている方です。

特に、試合に出ていない選手へのアプローチの仕方が素晴らしいです。

出場時間の短い選手たちにも積極的にコミュニケーションを図ってくれる方なので」

(中略)

「監督は選手を尊重してくれます。自分の意見もあるはずですが、まずは選手の意見を聞いてくれる。

その上で『こういう考え方もあるよ』と、新たな選択肢を与えてくれるし、選手のモチベーションを上げてくれるんですよ」

メンバーの意見に対して傾聴の姿勢を持つことは、そのメンバーからすると「自分のことを分かってくれている」と感じます。

これだけでも「自分はチームの一員なんだ」と思えるはずです。

一人ひとりが意見を持つことが認められることは、課題や困難に強い「自律型人材と組織」をつくるためのスタートラインとなります。

もちろんリーダーとしてビジョンを持ち、進むべき方向を指し示すことや、そこへ導く手段の選択肢を持ち合わせておくことは前提条件です。

森保監督の実際のコメントも覗いてみましょう。

(引用:リクナビNEXT ※記事は2016年のものです)

僕の考え方のコンセプトは、技術とか戦術とかありますが、「皆で頑張る」ことを何よりも重視しています。

それは選手スタッフ含めて。優勝など高い目標はありますが、それに向けて日々積み重ねていく。

そして、チームより優先するものはない。それはハッキリ言っています。

それができない選手は、違うチームに行ってもらったほうがいい、とも伝えていますね。

(中略)

試合に出ている選手もそうでない選手も、個を伸ばすことを主眼に考えました。

チームは1年毎に変わっていきますから、1年ですべての選手が少しでも成長してもらえるように。

個にフォーカスして、1人1人が成長できるように、僕もそうですがスタッフと協力し、いろいろな働きかけをすることを考えました。

こんな地道なアプローチの積み重ねが、悪い結果でもチームの輪が乱れない強固なチームにつながっているのだと感じます。

変化が激しい時代において、成果を出すために「自律型人材」「自律型組織」のニーズが高まっています。

こうした組織は、トップダウンでは実現できませんし、時間も要します。

また、意見を持つことが許されなければ、人は不満を持つか、ただ指示を待って動くようになります。

それが「自律型人材・組織」とは真逆の、「指示待ち人材・組織の温床」となります。

だからこそ、リーダーは今まで以上に一人ひとりと向き合い、耳を傾け、挑戦を後押しする姿勢が求められるとも言えそうです。