「なかなか行動に起こず、ためらってしまう」

「どうしても続かず、途中で挫折してしまう」

「今日一日、『やる!』と決めたことも先延ばししてしまう」

読者のみなさまはこのような悩みをお持ちではありませんか?

実はこれは、「現代病」とも言えます。

今回は、その謎に迫るとともに、読者のみなさまの「こうすればいいのか!」につながれればと思います。

「肝」が据わる

「腰」を据える

「腹」を括る

度「胸」がある

何かを決断する時、何かに取り組む時、

古来の日本人は「体の一部」を使った表現を用いていました。

これらに共通していることは、「体の中心」であることです。

一方、現代はどうでしょう?

何をするにも、

「頭」で考える

ことが圧倒的に多いように感じます。

「頭」は、「体の上部」です。

私たちは、理屈だけこねくり回している人を「頭でっかち」と揶揄(やゆ)することがあります。

ただ、筆者も含めて、現代に生きる人が「頭でっかち」になっていることは否めません。

一般的に言う「頭のいい人」は、知識が豊富で、計算高く、合理的で効率的な判断をすることに長けています。

「頭」を使うとき、合理的な判断をするために、得てして損得勘定・計算が入ってきます。

「なるべく失わずに、どれだけ多く得られるか?」といった具合です。

たとえば、私たちが買い物をするとき、同じ品物でも「少しでも安くていいもの」を選ぼうとしますよね。

ただし、「頭」で考えすぎると、迷いが入り込み、なかなか決断ができず、行動に起こせないことも多々あります。

それはなぜでしょう?

それは、「頭=脳」は「ナマケモノ」なようにできているからです。

頭(脳)は、「最小限の仕事」だけをしたいと思っています。

これは決して「いけない」という意味はなく、「省エネ・効率化をすることで生き抜く」という人間の生存本能と深く関係しています。

つまり、「頭」で考えることは、「ラクする意思決定につながりやすい」ということです。

「頭」は、少しでも「簡単」「便利」「安易」なものを選ぼうとします。

ですから、冒頭の

「なかなか行動に起こず、ためらってしまう」

「どうしても続かず、途中で挫折してしまう」

「今日一日、『やる!』と決めたことも先延ばししてしまう」

という判断は、「頭」で考えた場合、合理的な選択ということになります。

なぜなら、その方が「省エネ」につながるからです。

そう考えると、「頭」は「何か行動を起こす」という意思決定をするのには不向きなことが分かります。

「苦労を買って出る」「行動を起こす」「挑戦する」「リスクを取る」というのは、頭(脳)的には、非合理的なことだからです。

最近、心を痛める記事を見ました。

それは、車椅子の方が地下鉄の駅の構内のエレベーターを使おうとしたら、一般の方がエレベーターになだれ込み、その車椅子の方は一向にエレベーターに乗れなかったというものです。

反対のケースもありました。

岸田総理の襲撃があった際に、とっさに助けに入ったのは「漁師」でした。

いわゆる、普段「頭」だけではなく、危険と隣り合わせの「肝」が試されるような仕事をしている人です。

頭で考えていたら間に合わなかったかもしれません。

「胆力」があったからこそ、なしえたことだと思います。

こう考えると、私たち人間は「頭」が唯一の「意思決定」機関のように思いますが、実はそんなことはない…ということも伺い知れます。

ここ最近は、「臓器」も「意思」を持っているということが分かってきました。

https://www.nhk.or.jp/special/jintai/

(NHKスペシャル「人体」神秘の巨大ネットワークより)

それぞれの臓器が情報を発信して、(頭脳も含めた)互いの臓器と連携を図っているという事実です。

情報化社会にあって、何事も「頭」で考える癖がついてしまった私たちは、「勇気」「挑戦」「決断」「実行」がなかなかできなくなってしまいました。

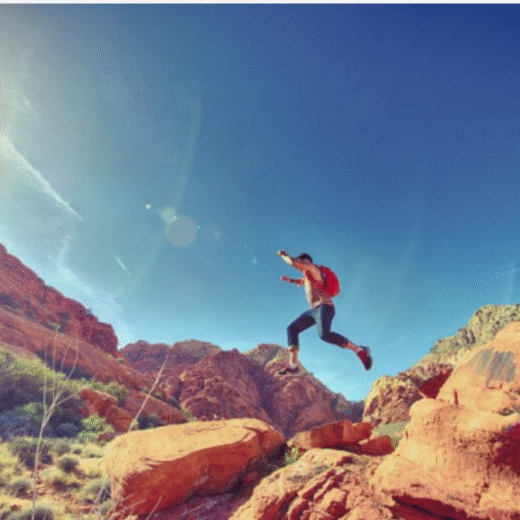

ですが、それが結果として、「自らの可能性を閉ざし、自らを檻の中に閉じ込めてしまう」ということにもつながります。

頭での「合理的な選択」の積み重ねが、結果として、取返しもつかない「非合理」を招いてしまいかねません。

反対に、一見「非合理」な選択が、実は「長い目で見たら合理的な選択だった」ということも十分あります。

だからこそ、物事の判断を「頭」任せにせず、情報に頼りすぎず、

今日一日、「腹」「腰」「肝」…「彼ら」の声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

それが結果として、「心身のバランス」を取り戻すことにもつながりますし、

何よりも、挑戦行動を通じて、自分自身の未来を切り拓くことにもつながります。